3月26日上午,苹果CEO蒂姆·库克闪现浙大紫金港校区,参加移动应用创新十周年活动。

当天,苹果公司还宣布宣布向浙江大学捐赠3000万元,深化其对中国下一代开发者的支持。该合作基于其对移动应用创新赛十年的支持,继续加强苹果在大中华区长期开展的学生和开发者的教育支持。

库克表示:“我们始终相信编程是一项强大的工具,它能让人们以全新的方式来进行创造、交流和解决实际问题。我们很荣幸能深化与浙江大学长达十年的合作伙伴关系,为下一代开发者提供技能支持,帮他们开发创新应用,创立充满生机的业务。”

据悉,苹果将与移动应用创新赛的合作伙伴浙江大学共同设立Apple移动应用孵化基金,提供最前沿的技术培养和训练,包括app开发、产品设计、市场营销和商业运营等专业课程。据了解,Apple移动应用孵化基金设立之前,苹果在过去十年里共向浙江大学捐赠5000万元人民币,用于开展移动应用创新赛。

近日,上海交通大学中英国际低碳学院张垚鑫副教授团队联合新加坡国立大学Swee Ching Tan教授在国际知名期刊《Nature Water》上发表了题为“Functionalizing solar-driven steam generation towards water and energy sustainability”的综述论文。该文章回顾了过去太阳能驱动的光热界面水蒸发(SSG)发展的重要进展,介绍了SSG在跨学科领域的创新应用,并对其功能化主动设计进行了全面梳理,从基础和实践应用的角度讨论了SSG在未来发展所面临的机遇与挑战。

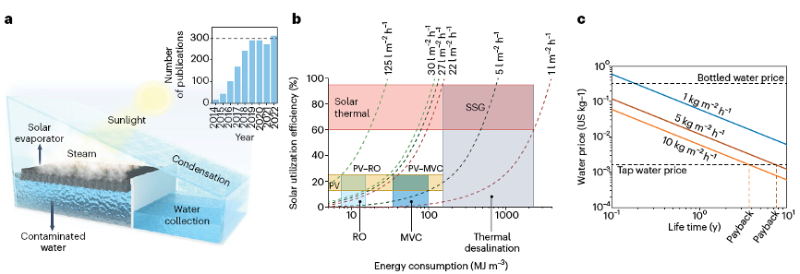

【研究背景】太阳能作为清洁可再次生产的能源正在为“双碳”目标的实现不断提供助力。集中式光电光热利用技术由于成本高昂,难以在基础设施较差地区大规模应用。为弥补这一不足,太阳能的分布式利用逐渐受到重视。太阳能驱动的光热界面水蒸发(SSG)作为一种典型的分布式光热利用技术,因其简单实用性,受到国内外研究的青睐。SSG将光能转化为热能产生蒸汽,随后通过冷凝获取清洁水,为偏远离网地区提供了一种简易的水处理与清洁水制取方式。此外,通过降低设备成本和提升性能,SSG已逐渐显示出其良好的经济可行性(图1)。

近年来随着研究的逐步深入,SSG的太阳能转化利用效率已得到非常明显提高,甚至突破了常态下太阳能利用极限。

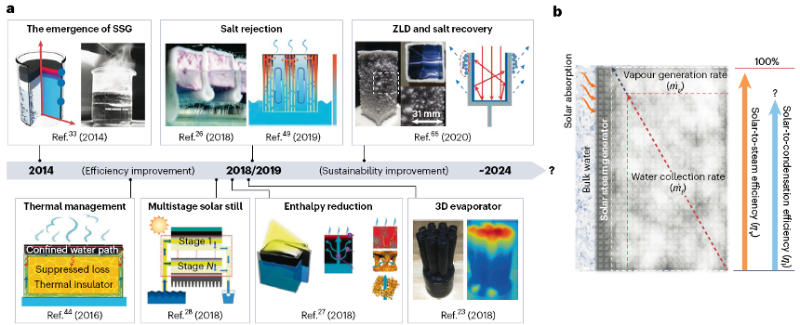

当下报道的效率性能作为评价的主要指标已难以评估与界定一项研究工作的创新性与实际价值,SSG的研究重点已逐项向水处理与海水淡化以外的协同效应与功能化应用方向偏转。近期的研究表明,将SSG的适用性扩展到水处理和海水淡化以外的领域,对其进行功能化修饰与主动设计,可以为关乎水和能源的实际问题提供创新性的解决方案。在此背景下,本文综述了SSG在过去发展历史中的里程碑式研究成果(图2a),讨论了其在跨学科领域中的多样化应用潜力,重点包括能源捕集及发电、清洁燃料生产、环境修复、锂资源分离提取等。最后从基础研究和实际应用角度分析了SSG未来发展的机遇和挑战。

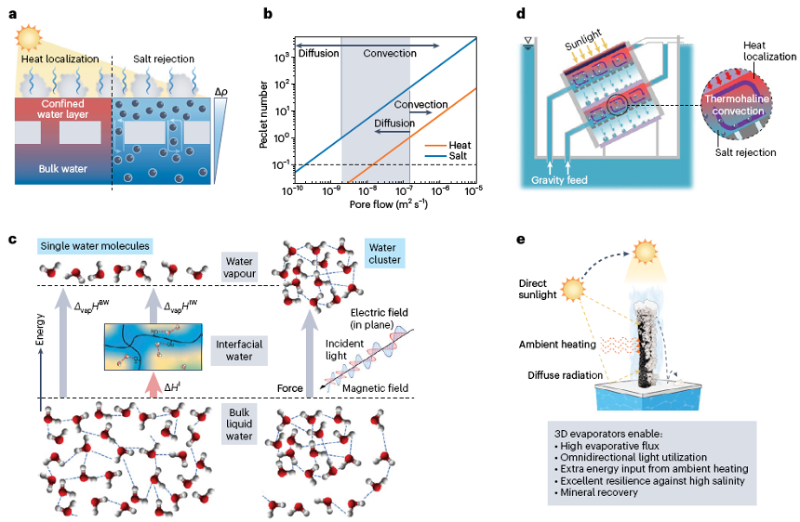

【太阳能界面水蒸发的发展】SSG具有非常明显的界面热局域优势,能够将热量集中在水-空气界面并有实际效果的减少热损失,来提升太阳能的转化效率。通过先进的光吸收材料和热管理策略,近期报道的SSG效率已普遍超过90%。等离子体、半导体、碳基材料以及有机小分子材料被广泛研究以增强光吸收能力。此外,热管理优化设计如热隔绝与限域水传输有助于抑制朝水体方向的导热损失,从而进一步提升蒸发效率。实际的水收集率同时取决于器件的冷凝性能,在封闭的蒸发腔室中冷凝过程将最终决定整个转换过程的效率。有效的冷凝设计(如倒置疏水纳米结构冷凝器)可以将太阳能-凝结效率提高至80-90%,保障实际液态水的收集量(图2b)。耐盐特性是确保SSG在海水淡化作业中能够长期稳定运行的关键指标,是除效率提升外的领另一个重要关注点。为此,学界开发了多种耐盐结构,优异的耐盐结构设计不仅提升了太阳能蒸发器的稳定性,也增进了对多孔太阳能蒸发器界面传热传质的理解。相关研究主要围绕扩散和对流驱动的排盐策略进行结构设计,如大孔径结构促进水盐交换,解耦光吸收与水传输的Janus设计使实际蒸发面下移,基于单向虹吸流动和马兰戈尼效应的定向水盐迁移等(图3a-b)。水蒸发的高相变焓是其高能耗的根本原因,通过降低相变焓可提高蒸发通量。基于水凝胶的蒸发器首次提出了这一概念,指出水分子与聚合物网络的相互作用生成的界面水可降低焓并增强蒸发。然而,一般认为蒸发焓是一个状态函数,其仅由初始状态和最终状态决定。尽管由于焓降低,界面水的蒸发需要的能量较少,但将本体水转化为界面水同样需要能量来打破氢键。因此,整个蒸发过程分为两部分,每部分的总焓应等于直接转化的焓。因此使用界面水作为中间状态并不具有热力学优势。此外,近期研究之后发现通过形成分子团簇并利用光分子效应促进液态水转化为气态,比热蒸发能耗需求更低。光分子效应涉及分子团簇的四极力和电场梯度,其对光波长、入射角和偏振的依赖性已获初步验证,为超越热力学极限的蒸发过程提供了不同的解释角度。针对蒸发焓降低的现象未来仍需进一步研究与论证,并需要理论与实验验证方法上的创新与突破(图3c)。

图3 SSG在耐盐结构设计(a-b)、蒸发焓(c)、多级蒸发器(d)及ZLD(e)方面的研究进展

多级太阳能蒸馏器通过回收热蒸汽的潜热可大幅度的提高产水量。相关装置在1个太阳光照下已实现385%的能量效率,产水量达5.78 kg m-1h-1。多级蒸馏器还兼具冷却功能,与太阳能电池板结合可实现清洁水与电力的协同联产。多级设备的主要挑战包括盐堵塞问题、设备成本和复杂度增加,以及对气温变化的响应。解决盐堵塞问题并不代表需要牺牲热效率,为此基于温盐对流的新型策略近期被提出(图3d)。除了多级蒸发,宏观尺度三维蒸发器通过扩展蒸发面吸纳环境热量也可以直接提高光热蒸发器的输出,与此同时,三维蒸发器也展现了特有的零液体排放(ZLD)优势。然而,由于SSG系统依赖空气冷却蒸汽生产冷凝水,实现超高蒸发量的环境热能否同时作用于有效冷凝恐怕需进一步验证(图3e)。

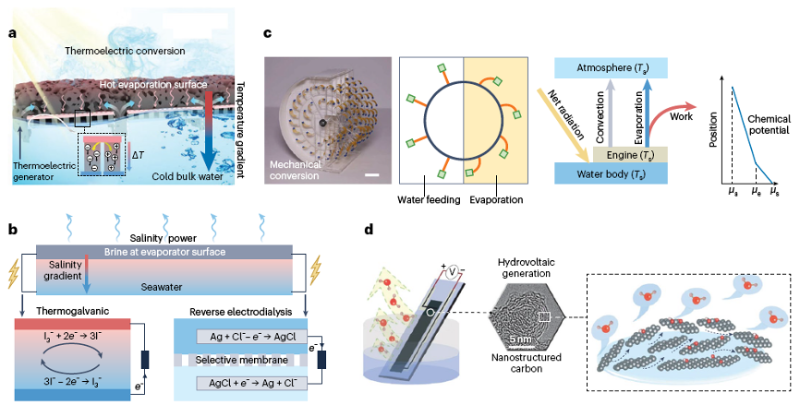

【太阳能界面水蒸发的功能化调控与主动设计】SSG在能量效率与持续性方面均已取得显著成果,以上两项关键指标将难以在未来全面地评判研究工作的创新性与重要性。如何围绕SSG进一步开展创新性研究是亟需思考的问题。近期针对SSG的功能化调控与主动设计为其在水处理与海水淡化之外的跨领域应用带来了诸多可能,并为推进水与能源紧密联系的可持续目标的实现提供了多样化策略。在水蒸发诱导的能量转换与发电技术方面(图4):基于微观尺度水蒸气与材料相互作用与系统的内源热物变化,已提出包括热电、机械制动、浓差和水伏效应等多种转换策略。SSG可协同集成热电模块利用太阳能蒸发过程中的自发热梯度实现热电转换,同时也能够结合热化学电池或反向电渗析利用盐度梯度实现电能输出的强化。基于SSG的机械转换依赖于对水蒸气响应的制动器材料,如水敏性生物膜,相关研究显示整个美国地区可以贡献325 GW的机械能输出。此外,近期非常关注的水伏效应是水蒸发过程直接发电的基础性突破。水分子从功能化纳米多孔表面逸出时可产生蒸发势,以此来实现稳定持续的电能输出。进一步理解能量转换机制提高功率密度和器件高效集成被认为是SSG在微纳发电领域未来研究的重点。

图4 SSG在能量转换与发电方面的功能化设计,主要涉及热电转换(a)、盐差能(b)、机械制动(c)与水伏转换(d)

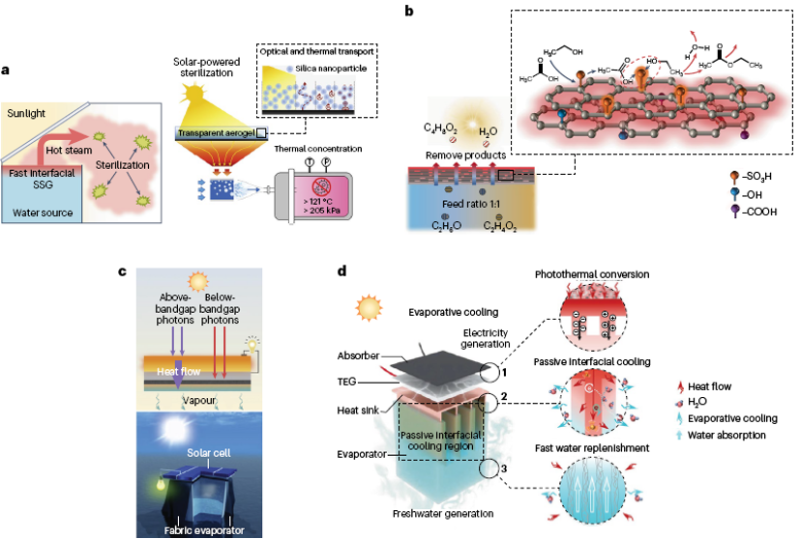

在SSG驱动的医用灭菌方面(图5a):SSG优异的界面热局域特性可实现蒸汽温度的快速提升,输出的高温度高压力蒸汽为消除细菌和其他活体微生物提供了有效方法。到目前为止,实验室规模的SSG灭菌器已在自然阳光下的实地测试中得到验证。通过采用透明且隔热的气凝胶材料来表面热管理,能抑制辐射和对流造成的热损失,其效率和动力学性能已得到大幅度的提高;同时,非接触式结构可以为装置及重要组件提供有效保护,确保了其长时间运行的稳定性。以上进展使基于SSG的灭菌消杀技术更接近实际的落地使用。在SSG辅助的化工合成方面(图5b):近期的进展显示SSG在驱动化学反应方面展现了令人惊喜的能力。一个典型案例是SSG对酯化反应的促进,首先光热表面提供了更多的活化反应位点,有趣的是,反应产物(即乙酸乙酯)伴随蒸发过程被迅速分离出反应体系,反应平衡于是不断向正向移动,持续推动了乙酸乙酯的高效合成。同时,热化学反应与蒸发之间的协同作用也能轻松实现互利共赢,提升催化性能的同时增强蒸发过程。尽管相关研究数量有限,但上述案例表明SSG在化工领域的应用已展现广阔的潜力。在界面蒸发制冷方面(图5c-d):蒸发制冷功率取决于给定时间段内蒸发的水量,界面水蒸发结构具有天然的高蒸发量,因此,基于SSG的水蒸发过程具有非常明显的制冷潜力与优势。目前,对过热太阳能电池板进行冷却为其提供了理想的工作场景,并可带来光电性能提升、光伏组件寿命延长与清洁水获取等诸多好处。此外,蒸发制冷有助于冷源端的建立,与光热形成的热源相耦合可以协同提高热电输出。近期的研究进展为界面蒸发在更多领域的制冷(如电子冷却和电池热管理等)提供了诸多有价值的借鉴,鉴于许多行业应用(如数据中心)对制冷需求的持续不断的增加,具有更高制冷潜力的SSG或许会发挥愈发重要的作用。

图5 SSG在医用灭菌(a)、化工合成(b)和蒸发制冷应用(c-d)方面的功能化设计

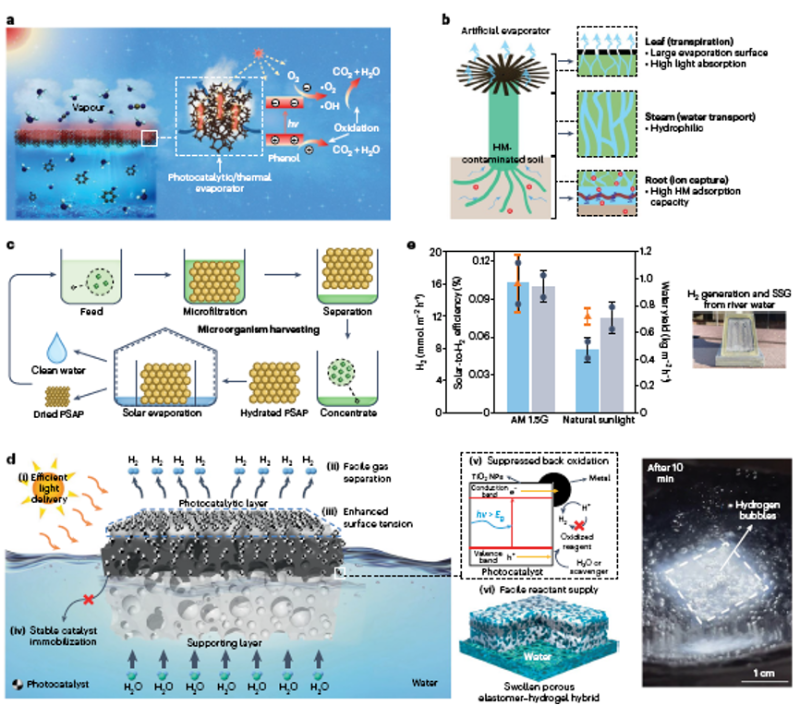

在SSG辅助的环境修复方面(图6a-c):水处理是SSG的目标应用场景,但以往研究多数聚焦于海水淡化。实际上,水污染情况通常较为复杂,除了盐分,还往往涉及各类其他污染物。如有机污染物近年来开始受到关注,尤其是挥发性有机物(VOCs)的去除,在SSG的材料选择与结构设计层面需要额外的考虑。近期的进展表明,将SSG与光催化降解相结合是一种去除VOCs的有效方案。此外,公众对自然水环境中诸如微塑料等新兴污染物的担忧也在与日俱增,近期的报道也突显了SSG在微塑料吸附与定向去除方面的应用前景。除水体污染,SSG在土壤修复与重金属去除方面的功能化设计也受到了关注。以潮湿土壤作为水源,SSG通过毛细作用持续从土壤中抽取水分,使水分汇聚到蒸发器并同时携带重金属离子,对蒸发器结构可以进行功能化修饰可以强化对金属离子的吸附性与选择性。该策略已成功实现对包括铅、砷和镉在内的多种重金属的有效去除。为了更好地评估该方法的实际可行性,活性材料达到饱和吸附后的循环可再生能力与可扩展性也要进一步验证。此外,SSG在微生物(如微藻)的富集与捕获方面也富有成效,未来有希望发展为克服水华问题并促进生物质生产的潜在途径。以上SSG在水体、土壤修复方面取得的成果有望在未来激发更多的在环境领域内的交叉探索。在SSG助力的清洁燃料生产方面(图6d-e):氢是重要的净零排放清洁燃料和能源载体,光催化水分解与SSG的耦合产生了优异的协同强化效果。光吸收体材料经过催化剂负载后可作为漂浮式的光催化平台,与传统的浸没式配置相比,这种漂浮式界面结构展现出了包括增强的光吸收、简易气体分离、增大的表面张力、抗聚集与毛细作用下的快速反应物传质等独有优势。

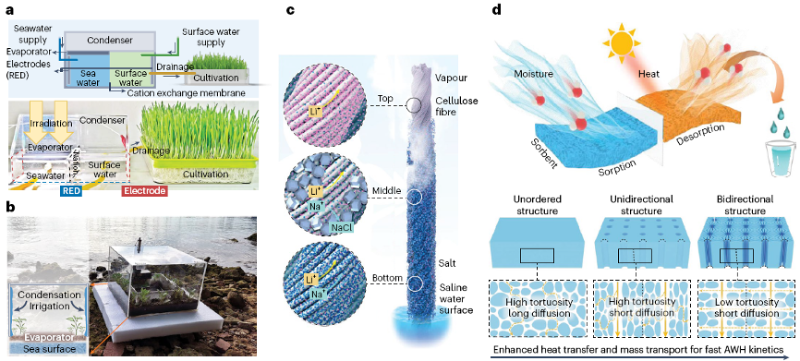

此外,由于不存在传统设计中常出现的水下气泡带来的机械冲击,光催化剂性能更稳定。传统光催化的另一个问题是需要纯净的水作为原料来维持分解过程,而SSG则可以就地取材为分解过程提供水源。这种独立的混合反应器将很适合与多孔吸附剂或金属氢化物结合进行后续的氢气储存,为加强完善分布式能源体系提供了一种选择性方案。与此同时,基于SSG的其他清洁燃料的制取(如生物乙醇)也得到了开发,突出了SSG在离网条件下用于分布式绿色生物燃料生产的可行性和独特优势。图6 SSG在环境修复和清洁燃料生产方面的功能化设计,主要涉及VOCs的降解阻隔(a)、土壤重金属离子去除(b)、水体微生物捕集(c)与光催化制氢(e-d)此外,SSG在农业领域的应用也非常关注(图7a-b)。SSG所生产的水资源可直接用于农作物的灌溉,避免特殊场景下灌溉水的欠缺,从而构建水-能源-粮食三位一体的生产系统,这一技术路线也将允许太阳能海上农场的完全自治运行。藉由SSG整合陆地、海洋和太阳能资源发展延伸而来的农业应用,可为水、能源和粮食相关的可持续目标的实现贡献力量。SSG的零液体排放(ZLD)能力激发了近期对水盐联产以及高值矿物资源提取的研究(图7c)。其中,锂资源的分离提取是当下研究的重点。近期的研究显示,通过空间结构的设计与表面吸附修饰,SSG可实现远超传统手段的分离比,这表明SSG方法在海水/卤水提锂上具有高度选择性的优势。未来研究需进一步探讨复杂离子体系下锂盐的分离纯化与不仅限于锂的其他矿物资源的提取,这也将对材料和结构设计提出新的要求。另一个涉及SSG的热门课题是吸附式大气集水(AWH,图7d)。和直接水蒸发不同,AWH产生的水蒸气由吸附状态经光热转换释放而来,因此,吸附剂内部的水无法自由输送到太阳能吸收表面,于是吸附水的解吸也不像SSG的蒸发速率那样呈线性趋势,而且吸附剂材料自身的吸水量有限。这些差异意味着,在结构设计和优化成分方面,解吸的动力学和焓要求需要第一先考虑。近期的报道表明通过定向排列和分级有序的吸附剂结构设计有望克服以上限制,实现高产率的快速吸附/解吸循环。AWH与SSG同为近年来兴起的新型水资源制取技术,两者的耦合交叉将为克服全球水资源短缺问题带来新的可能。图7 太阳能界面水蒸发在农业(a-b)、锂提取(c)和AWH领域(d)的功能化应用

【未来展望】功能化设计和交叉领域应用探索可为延续SSG相关研究以及推动太阳能的分布式利用做出重要贡献。然而,SSG自身在基础研究与实际应用层面仍面临若干挑战,在如性能评估、实现跨领域应用的基础原理和大规模应用等方面仍需进一步探索;关于蒸发焓的变化的理论上尚未得到充分解决,水相变化过程及其能量需求仍然是一个巨大挑战;此外,将SSG从实验室装置转化为商业化产品仍需要更深入的尝试与探索。过去一段时间,学界对SSG的研究取得了诸多成果,SSG技术的转化潜力即将得到验证,并很可能实现于离网地区的应用。除了水净化和海水淡化,通过与特别的材料及器件进行界面功能化设计,SSG在其他应用场景中也展现出了巨大潜力。大量研究表明,SSG的集成化设计在与水和能源可持续性紧密关联的多种应用中都能发挥显著效用。为逐步推动其未来发展并取得现实应用效益,我们还需要审慎评估其中的机遇与挑战,但期待SSG能开辟出一条克服全球能源、水和环境问题的重要途径。

【作者简介】第一作者:毛可,上海交通大学中英国际低碳学院2023级博士研究生。研究方向:光热界面蒸发能质输运过程。通讯作者:张垚鑫,上海交通大学中英国际低碳学院副教授,博士生导师,国家级海外高层次青年人才,斯坦福大学2024年全球前2%顶级科学家,入选上海市领军人才计划,主持承担国家自然科学基金。籍贯河南,于山东大学获得学士学位,在新加坡国立大学获得博士学位,长期从事太阳能热利用,界面能质输运与转化方面的研究。在能源、环境与材料交叉领域共发表SCI论文50余篇,以第一作者/通讯作者在Nat. Water、Nat. Sustain.、Joule、Energy Environ. Sci.、Adv. Mater.、Matter、ACS Energy Lett.等期刊发表了多篇论文,累计引用4100余次,H因子32,同时受邀担任Joule、Adv. Mater.、Adv. Energy Mater.等国际期刊与国自然项目评审专家。课题组主页(),招收2025年9月入学硕士生1-2名。论文链接:作者: 上海交通大学中英国际低碳学院科研办 供稿单位: 上海交通大学中英国际低碳学院

利用可再生电力通过电化学CO2还原反应(CO2RR)生产高的附加价值化学品,对可再生碳资源增值具备极其重大意义。多碳醇因具有高单位体积内的包含的能量特性及与现有能源基础设施的高度适配性,在清洁能源储存与化工原料领域展现出应用前景。目前,电催化CO2RR生成多碳醇的主要挑战在于解决C-C偶联与C-O键断裂的竞争机制导致的产物选择性失衡。同时,高电流密度下中间体脱附失控和体系稳定性低,制约多碳醇的规模化生产。因此,开发新型高效催化剂以实现多碳醇选择性突破,成为领域发展的关键。

中国科学院化学研究所韩布兴/朱庆宫团队致力于CO2电催化还原体系研究。近期,该团队基于前期成果,发现稀土元素独特的4f电子轨道特性可精准调控相邻铜(Cu)原子的电子密度分布,并在电催化反应过程中构建具有动态自修复特性的催化界面,实现了高电流密度条件下CO2向多碳醇的高选择性转化。

该团队利用镨(Pr)等稀土元素独特的4f电子构型和未占据5d轨道特性,通过分步沉淀-煅烧策略构筑具有微观结构缺陷的复合催化剂,在原子尺度上形成高效的不对称活性位点。这一催化剂在700 mA cm-2工业级电流密度下,多碳醇选择性达71.3%,多碳醇/乙烯产物比例提升至12:1,单程碳转化效率达44.8%。原位表征与理论计算显示,Pr-O-Cu键合作用形成的动态自修复异质界面能够调控*CO吸附构型,通过诱导不对称C-C耦合路径并稳定醇类中间体,以提升多碳醇选择性。

这一成果为设计高效的CO2RR催化剂提供了新思路,并提升了稀土基催化剂在电催化中的应用潜力。

相关研究成果发表在《自然-合成》(Nature Synthesis)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、中国科学院和北京分子科学国家研究中心的支持。

基于新型非易失性存储器的高性能存算一体芯片是指将计算功能融入新型存储器件中,并通过规模化集成与其他电路元件实现高度融合。该技术旨在打破传统冯·诺依曼存储和计算分离的计算架构,突破现有系统的功耗墙瓶颈。作为底层根技术的存储器,现有高速动态随机存储器(DRAM)和传统非易失性闪存凭借制造成本低等优势占据主流存储市场,但DRAM的易失性和传统闪存的低速限制了存算一体架构的发展。部分新兴存储技术如阻变式存储器(RRAM)在高速与非易失特性之间实现了某些特定的程度的平衡,但仍面临器件稳定性等方面的挑战。而通过材料和机制创新,新型非易失性闪存在兼具低功耗和多比特存储的基础上实现了速度的突破,为构建高性能存算一体芯片提供了重要支撑。这类芯片有望重塑未来计算体系,全面释放系统能效潜力。

主要技术方向包括存储介质优化、计算架构创新、精度与能效提升、算法与软件协同等。①存储介质优化:一方面通过研发更低功耗、更快读写速度和更好耐久性的非易失性存储材料来提升器件和芯片性能,另一方面发展三维集成工艺,将多层存储单元垂直堆叠,增加存储密度和计算并行度,提高芯片能效和算力;②计算架构创新:通过借鉴生物大脑的神经元和突触结构,设计出更接近人脑信息处理方式的存算一体架构,实现高度并行、自适应和低功耗的计算,适用于人工智能、认知计算等领域;③精度与能效提升:主要是通过优化存储单元的读写精度、计算电路的设计以及算法的改进等,减少计算误差,提高计算结果的准确性,同时从器件、电路到架构等多个层面进行低功耗设计,降低系统能耗;④算法与软件协同:针对存算一体芯片的特点,开发专门的计算算法和数据存储格式,充分的发挥存算一体架构的优势,建立完善的软件ECO,包括编译器、开发工具、操作系统、应用程序等,推动存算一体技术的广泛应用。

基于新型非易失性存储器的高性能存算一体芯片正朝着多维度蒸蒸日上。在技术层面,精度与能效持续提升,集成度逐步的提升,多算法适配与可编程性增强,以满足各类复杂场景需求。在应用层面,在边缘计算场景中加速普及,并逐步向大算力通用计算领域进军。产业高质量发展态势迅猛,公司竞争愈发激烈,ECO逐步完善,产学研合作也日益紧密。与此同时,安全可靠性备受重视,可靠性设计持续优化,安全防护功能不断强化,全方位保障芯片在各场景下的稳定、安全运行。

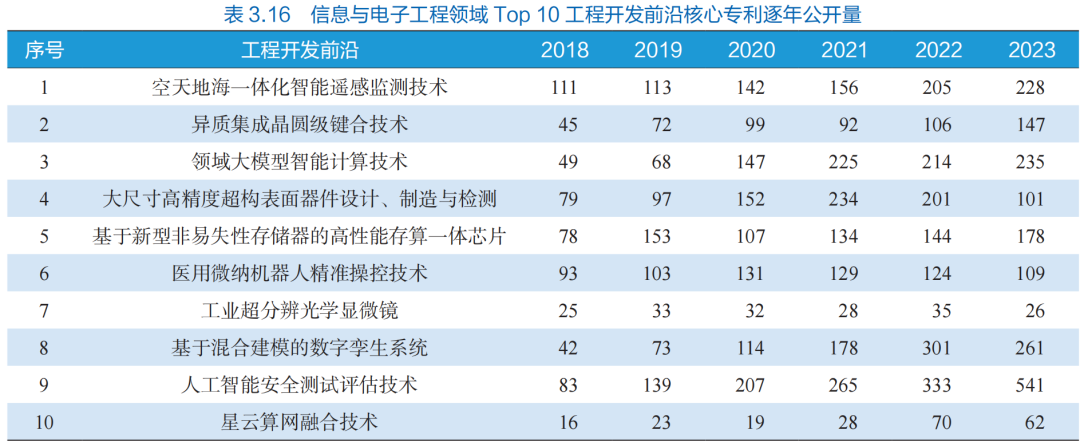

该前沿主题2018-2023年核心专利公开总量、被引情况和平均公开时间见表3.15,逐年公开量见表3.16。

周鹏,复旦大学教授。致力于先进电子器件创新研究,实现了高面积效率单晶体管逻辑、低泄漏、低SS的MBCFET,发明了硅基二维异质集成CFET技术;提出的浮栅存储器具有10 ns超快写入速度,寿命高于八百万次;利用正负光电导的存储研发了感存算“全在一”功能器件,实现了运动图像检测。获基金委国家杰出青年科学基金项目资助,入选万人计划领军人才。获腾讯探索奖、上海市青年科技杰出贡献奖、教育部和上海市自然科学二等奖、NR45青年科学家奖等。主持科技部重点研发计划,基金委重大、重点项目,国家重大专项等20余项。近五年在Nature、Nature Nanotechnology、Nature Electronics等发表论文100余篇,被引18000余次,其中高被引21篇。任InfoMat等期刊副主编。

微信二维码